What happens after the medals are won? For Olympic champion Larisa Petrik, the real challenge of sport was not the saltos or the spotlight, but what comes next. “You must constantly think about the future, not live only for today,” she stated in an 1987 interview. “Sooner or later, you have to part with sport, and then you have to start life from scratch. And how will you start it if all you know how to do is ‘whip out’ incredible saltos?”

In this interview from Sovetsky Sport from 1987, Petrik looked back on her career with honesty and warmth—sharing memories of her legendary floor routines, her thoughts on today’s gymnasts, and the lessons that endure long after the competition ends.

Larisa PETRIK: I Always Sought Inspiration

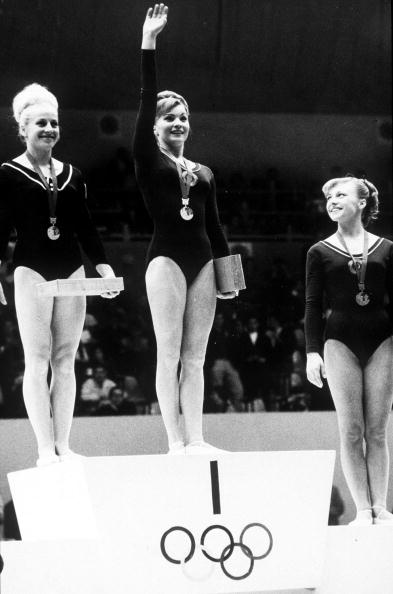

In 1964, the title of all-around champion of the USSR in artistic gymnastics was won by a 15-year-old pupil of the Belarusian coach Vikenty Dmitriev, Larisa Petrik. Today, no one would be surprised at such a young age, but at the time, she became the youngest champion in the entire history of gymnastics.

Years passed. She did not part with sport, nor did we part with the gymnast. Olympic champion Larisa Petrik often “visits” our homes now—she does television commentary.

— I always stepped onto the podium with a light heart, never with a burning need to come first. A lack of ambition? It seemed to me that winning the hearts of the spectators was more important than “gold.” In general, I believe the constant chase for medals keeps a young athlete from truly revealing herself. You also have to learn to compete for yourself, for your own pleasure. It isn’t necessary to win every tournament; you should look for joy both at competitions and in grueling training sessions. And you must constantly think about the future, not live only for today. After all, sooner or later, you have to part with sport, and then you have to start life from scratch. And how will you start it if all you know how to do is “whip out” incredible saltos? Unfortunately, many athletes never found themselves after sport.

But let’s go back to the gymnastics of my generation. The main event back then was floor exercise—win there and you were the “queen.” What’s so good about floor? You can show both acrobatics and choreography, and you can reveal your character. Those were the routines I loved most. I always wanted to do something on floor that would make the arena accept me, set me apart from the others. How was it back then? For gymnastics, people started asking for an “extra ticket” months in advance at the Palace of Sports. I very much wanted to live up to people’s expectations—so their trip wouldn’t be in vain! That’s why I always tried to present my floor as a little performance.

I dreamed of preparing a routine to Carmen. I was always drawn to passionate, strong characters. That was the dream, but at first I learned a routine to music by Strelnikov from the operetta Kholopka (The Village Maiden). There, too, I had to show my temperament—and I did. I had three of the simplest steps in the routine, and in those three steps, I somehow managed to run around half the mat! How I did it, I don’t know. But the audience liked it, and I was quite happy with that—though I didn’t forget about Carmen.

After the USSR Championships, I was named to the national team, and preparations began for the Olympic Games in Mexico. I needed a completely new program for them. Spring 1968 arrived, and I still didn’t have a floor routine ready. So I got on a train and went to Leningrad to visit the team’s accompanist, Yevsei Gdalievich Vevrik, and his wife, Aida Aleksandrovna Selezneva. I arrived and said, “I want to do Carmen.” But even then, Vevrik advised me not to do a piece to Bizet just yet. We prepared a routine to Tatyana’s aria from Eugene Onegin, and then Yevsei Gdalievich suggested we make some kind of “hit” for exhibition performances. We picked music from the film The Last Encampment. It was an old Gypsy romance. In two days, we put together another routine.

Back in Vitebsk, I showed “Tatyana.” Everyone was generally satisfied. Then we were sent on exhibitions to Switzerland, where I performed the “Gypsy Dance” for the first time. The hall applauded; I was happy. I returned home, and head coach Larisa Latynina told me to show what I had done on tour. I showed the “Gypsy Dance.” Poor “Tatyana” was forgotten. For the Olympics, they approved the “Gypsy Romance.”

Mexico… I will never forget it! The final. I step onto the floor and… a miracle happened! I forgot everything that had come before; I wasn’t thinking about what would come after. If one can say I was floating above the mat, that’s how it was. I ran into the last diagonal—literally ran; I didn’t stop before the final tumbling pass but performed it at full speed—did the last elements and froze. I came to my senses at the crash of applause. I don’t know what came over me, but something did. I never felt anything like it again. I fixed that feeling in my mind and later tried to “tune” myself to it, but it never returned. It was a moment of true happiness… And it wasn’t about the Olympic gold medal—it was about the highest meaning of sport: to express yourself completely.

— What happened after that?

— I did eventually create Carmen, but even it could not bring back those minutes that the “Gypsy Dance” had given me. Three years after the Games in Mexico, I left elite sport. I must have been too tired.

— What worries you most today?

I don’t want to grumble, “Back in our day…” In our day, we were normal girls and lived like girls—we had fun, we studied. But we were drawn to things; we were striving. Natalia Kuchinskaya, while practicing on beam, would read Yesenin; Olya Karaseva studied French intensely. Are there interesting, well-rounded personalities among today’s gymnasts? Of course there are. But it’s still frustrating when some gifted girls answer your questions in monosyllables—“yes” or “no.”

I think about how to raise my children. How do I make them educated and kind? How to make them able to feel someone else’s pain. It worries me for some reason when my older son, Vitya—he’s at the Bolshoi’s choreography school—preparing for an exam in historical dance, is thinking about breakdance.

I keep thinking about what I must be like to remain necessary to my boys, to be their friend, not to “grow old” for them…

— How did your life take shape after you left elite sport?

— I worked for six years at Roskontsert* as a variety artist in an original genre. Together with director Sergei Andreevich Kashtelyan, we built a balance-beam number to my beloved Carmen. We constructed a beam that, of course, hardly resembled a gymnastic one: first, it was higher; second, it was wider. We took the “Habanera” and staged a piece. From the audience, it looked as if Carmen were dancing on the edge of a knife. In this number, I wanted to embody the heroine’s image as deeply as possible. We thought about the staging for a long time and decided to avoid external effects as much as possible. I tried to embody the image through the plasticity of movement.

[*Roskontsert was the state-run concert agency in the Soviet Union that was responsible for arranging musical and artistic tours.]

The number lived for six years. No program updates were envisioned, and the nomadic life of a touring artist didn’t suit me; I was always being drawn back to family, to home. I realized I had to look for something else. At that time, preparations for the Moscow Olympics were underway, and some former athletes were invited to study in a special track at the MSU Faculty of Journalism so that they could work as commentators at the Games. I was offered the chance, as well. I agreed. That’s how I came to Central Television, where I work to this day.

— How do you see today’s gymnastics?

— First and foremost, it’s the gymnastics of Coaches. Of personalities. They’re the ones offering their pupils such difficult programs and seeking new elements.

Unfortunately, gymnastics has lost its spectators. When we performed, the halls were packed to the rafters; now, even at major competitions, they’re half empty. Apparently, gymnastics as a whole has lost its artistry, while the new acrobatics are interesting mainly to specialists. If I were forming a team right now and wanted to captivate fans with what’s happening on the podium, I would invite not only girls performing “Group D” elements, but also those who, even if they don’t do such elements, have beautiful lines and please the public. The ideal team today, in my view, would be: Elena Shushunova, Alevtina Pryakhina, Oksana Omelianchik, Svetlana Baitova, Elena Shevchenko, and Olga Bicherova.

— And from your own era—whom would you invite?

— Olga Korbut. She knew how to astonish!

— What problems concern television journalist Larisa Petrik?

— How to broadcast the all-around. For now, we can show only one routine on the screen. Meanwhile, on other apparatus at that very same moment, very interesting athletes may be performing, whom the viewer won’t see.

— Sometimes they use this device: they split the screen, say, into three parts—showing Mogilny on one, Korolyov on another, Liukin on the third. Is that a good method?

— I think it destroys the integrity of perception, and the viewer doesn’t truly see a single routine. It works as an intro. But, in general, those are technical questions. There are many other issues of a purely professional nature.

— What do you dislike most in people?

— Envy. A normal person simply shouldn’t have envy.…There is a word in Belarusian, чараўніца. In Russian, it means “sorceress.” At the turn of the 1960s, a girl from Vitebsk—Larisa Petrik—bewitched sports fans with her self-forgetting gymnastic dance; later, the stage performer Petrik captured the imagination of connoisseurs of variety. Today, television journalist Larisa Leonidovna Petrik wins over millions with her extraordinarily kind commentary.

N. Kalugina

Sovetsky Sport, July 10, 1987

Чемпионы прошлого: взгляд в сегодня

Лариса ПЕТРИК:

ВСЕГДА ИСКАЛА ВДОХНОВЕНИЕ

В 1964 году звание абсолютной чемпионки СССР по спортивной гимнастике завоевала 15-летняя воспитанница белорусского тренера Викентия Дмитриева — Лариса Петрик. Сейчас никто бы не удивился такому возрасту, а тогда она стала самой юной чемпионкой за всю историю гимнастики.

Прошли годы. Она не рассталась со спортом, а мы — с гимнасткой. Олимпийская чемпионка Лариса Петрик часто «гостит» в нашем доме — она ведет репортажи по телевидению.

— Я всегда выходила на помост с легким сердцем, никогда не стремилась непременно добиться первенства. Не хватало честолюбия? Мне казалось, что завоевать сердца зрителей важнее, чем «золото». Вообще, полагаю, постоянная погоня за медалями не дает возможности раскрыть себя молодой спортсменке. Нужно еще научиться соревноваться и для себя, для своего удовольствия. Не обязательно побеждать на каждом турнире, необходимо и на соревнованиях, и на изнурительных тренировках искать радость. И постоянно думать о будущем, жить не только сегодняшним днем. Ведь какая серьезная проблема встает потом: рано или поздно со спортом приходится расставаться, и всю жизнь надо начинать сначала. А как ее начнешь, если все, что ты умеешь, — это «крутить» невероятные сальто? К сожалению, многие спортсмены так и не нашли себя после спорта.

Но вернемся к гимнастике моего поколения. Основным видом считались тогда вольные упражнения — победила здесь, и ты — «королева». Вольные чем хороши — в них и акробатику, и хореографию покажешь, и характер свой проявить можно. Я больше всего их и любила. Хотела сделать на вольных всегда что-то такое, что бы зал принял меня, выделил из прочих. Как раньше было? На гимнастику «лишний билетик» за квартал от Дворца спорта начинали спрашивать. Так мне очень хотелось оправдать ожидания людей: не зря они сюда пришли! Поэтому вольные я всегда старалась представить маленьким спектаклем.

Я мечтала подготовить комбинацию на музыку «Кармен». Меня всегда притягивали страстные, сильные характеры. Это было мечтой, а сначала разучила композицию на музыку Стрельникова из оперетты «Холопка». В чем-то и здесь я должна была проявить свой темперамент, и проявляла. Были у меня в комбинации три самых простых шага. Так за эти три шага я полковра успевала обежать! Как это у меня получалось, не знаю. Но зрителям нравилось, и я этим была вполне довольна, но про «Кармен» не забывала.

После чемпионата СССР меня включили в сборную, и началась подготовка к Олимпийским играм в Мехико. К ним надо было составить совершенно новую программу. И вот подошла весна 1968 года, а у меня все еще не готовы вольные упражнения. Тогда я села в поезд и уехала в Ленинград к аккомпаниатору нашей сборной Евсею Гдальевичу Веврику и его жене Аиде Александровне Селезневой. Приехала и говорю: «Хочу сделать “Кармен”». Но и тогда Веврик посоветовал не делать пока этюд на музыку Бизе. Подготовили комбинацию под арию Татьяны из «Евгения Онегина», а потом Евсей Гдальевич предложил сделать какой-нибудь «шлягер» для показательных выступлений. Подобрали музыку из фильма «Последний табор». Это был старинный цыганский романс. И за два дня составили еще одну композицию.

Вернувшись в Витебск, я показала «Татьяну». Все были в общем-то удовлетворены. А потом нас послали на показательные выступления в Швейцарию, где я впервые исполнила «Цыганочку». Зал аплодировал, я была счастлива. Возвращаюсь домой, а мне старший тренер Лариса Латынина говорит, чтобы я показала то, с чем выступала в турне. Показываю «Цыганочку». Бедная «Татьяна» была забыта. На Олимпиаду утвердили «Цыганский романс».

Мехико… Никогда не забуду! Финал. Выхожу на помост и… И чудо свершилось! Забыла все, что было до этого, не думала, что будет после. Если можно сказать, что я парила над ковром, то это так. Выбегаю на последнюю диагональ, именно выбегаю — я не останавливалась перед заключительной акробатической связкой, а с разбега исполняла ее, — делаю последние элементы и замираю. Очнулась от шквала аплодисментов. Я не знаю, что произошло со мной, но что-то произошло. Ни разу не испытывала таких ощущений. Я, конечно, зафиксировала их в сознании и потом старалась «настраивать» себя, но такое больше не повторялось. Это был момент настоящего счастья… И дело не в золотой олимпийской медали, а в высшем смысле спорта — выразить себя до конца.

Что было потом?

— Потом я все-таки сделала «Кармен», но даже она не смогла возвратить тех минут, которые подарила «Цыганочка». И через три года после Игр в Мехико я рассталась с большим спортом. Наверное, я слишком устала.

— Что вас больше всего сегодня волнует?

Не хочу брюзжать: «Вот мы в наше время…». Мы в наше время были нормальными девчонками и жили, как девчонки — веселились, учились. Но нас к чему-то тянуло, влекло. Наталья Кучинская, репетируя на бревне, читала Есенина, Оля Карасева напряженно учила французский язык. Есть ли среди нынешних гимнасток личности интересные, гармоничные? Конечно, есть. Но все-таки обидно, когда некоторые дарования отвечают на твои вопросы односложно — «да» или «нет».

Я думаю, как воспитать своих детей? Как сделать, чтобы они были образованными, добрыми? Чтобы умели чувствовать чужую боль. Меня почему-то тревожит, когда старший сын Витя, готовясь к экзамену по историческому танцу — он учится в хореографическом училище при Большом театре, — думает о брейк-дансе.

Я все время думаю о том, какой мне быть, чтобы оставаться нужной моим мальчишкам, чтобы быть им другом, не «устареть» для них…

— Как сложилась ваша судьба после того, как вы расстались с большим спортом?

— Шесть лет проработала в Росконцерте артисткой оригинального жанра. Вместе с режиссером Сергеем Андреевичем Каштеляном составили номер на бревне под мою любимую «Кармен». Построили бревно, которое, конечно, мало напоминало гимнастическое: во-первых, оно было выше, а во-вторых, пошире. Взяли мелодию «Хабанеры», поставили этюд. Из зала казалось, что Кармен танцует на лезвии ножа. Хотелось как можно глубже воплотить образ героини в этом номере. Долго думали над оформлением и решили по возможности избежать внешних эффектов. Я старалась воплотить образ в пластике движений.

Шесть лет жил номер. Обновления программы не предусматривалось, а кочевая артистическая жизнь меня не устраивала, все время тянуло к семье, домой. Я поняла: надо что-то искать. В это время шла подготовка к московской Олимпиаде, и некоторых бывших спортсменов пригласили учиться на спецотделении факультета журналистики МГУ, для того чтобы на Играх они могли работать комментаторами. Предложили и мне. Я согласилась. Так я пришла на Центральное телевидение, где работаю и сейчас.

— Какой вы видите сегодняшнюю гимнастику?

— В первую очередь это гимнастика Тренеров. Личностей. Это они предлагают ученицам такие сложные программы, ищут новые элементы.

К моему сожалению, гимнастика потеряла зрителя. Когда мы выступали, залы были забиты до отказа, а теперь даже на крупных соревнованиях они остаются полупустыми. Видимо, гимнастика в целом все же потеряла артистичность, а новая акробатика интересна в основном специалистам. Если бы я сейчас составляла команду и хотела бы увлечь болельщиков действом на помосте, то я пригласила бы туда не только девочек, исполняющих элементы группы «Д», но и тех, кто пусть таких элементов и не делает, но обладает красивыми линиями, кто нравится публике. Идеальная команда сегодняшнего дня, на мой взгляд, представляется такой: Елена Шушунова, Алевтина Пряхина, Оксана Омельянчик, Светлана Баитова, Елена Шевченко, Ольга Бичерова.

— А в свою команду, в которой выступали вы, кого из гимнасток пригласили бы?

— Ольгу Корбут, она умела удивлять!

— Какие проблемы волнуют тележурналистку Ларису Петрик?

— Как показывать состязания в многоборье. Мы пока в состоянии давать на экране только одну комбинацию. А на других снарядах в это же время могут выступать очень интересные спортсмены, которых зритель не увидит.

— Иногда прибегают к такому приему: делят экран, положим, на три части — на одной части экрана показывают Могильного, на второй — Королева, на третьей — Люкина. Получается нечто вроде трех лепестков на изображении. Это хороший прием?

— Думаю, что при этом разрушается целостность восприятия и зритель по-настоящему не видит ни одной комбинации. Это хорошо как заставка. Но, впрочем, это все технические вопросы. Существует много других проблем чисто профессионального характера.

— Что вам больше всего не нравится в людях?

— Зависть. У нормального человека просто не должно быть зависти.

…Есть в белорусском языке слово «чараўніца». По-русски это значит «волшебница». На рубеже шестидесятых годов околдовала любителей спорта самозабвенным гимнастическим танцем девушка из Витебска Лариса Петрик, позже захватила воображение знатоков эстрады артистка Петрик. Покоряет миллионы людей чрезвычайно доброжелательным комментарием тележурналист Лариса Леонидовна Петрик.

More Interviews and Profiles